| 発売年 | 1993 年 |

|---|---|

| ゲームデザイン | ライナー・クニツィア(Reiner Knizia) |

| アート | – |

| プレイ人数 | 2 人 |

| 対象年齢 | 8 歳以上 |

| 販売元 | ABACUSSPIELE ニューゲームズオーダー |

| 定価(税別) | 不明(市場価格2,500円程度) |

| 外寸 (WxHxD) | 184 x 111 x 37 (mm) |

AI要約

(正しい回答を得られなかったため人力で作成。)

数字の1~5が描かれたカード、それぞれ5枚ずつの計25枚をシャッフルした山からお互いに5枚の手札を手にして、フェンシングの舞台を模したボード上で駒の移動と攻防を行い、勝負します。1ラウンドは5分程度で終わり、5ラウンド先取した方が勝利します。

プレイヤーの行動は手札を場に出して補充するのみと大変シンプルであり、カードの内容も数字のみなので遊び始める敷居はとても低いです。

しかし、そうした少ない選択肢の意味や重要性はプレイヤーの分身である駒の位置関係で大きく変化し、相手の手札も見えないことから、考えることはとても多く、心地良い心理戦が楽しめます。

また、本作には3つのゲームモード(基本ゲーム、標準ゲーム、完全ゲーム)が用意されており、徐々に奥深さを増していく作りになっています。

基本ゲームでは防御が用意されていないなどシンプルすぎる一方、完全ゲームでは正に「一進一退の攻防」を楽しむことができるでしょう。

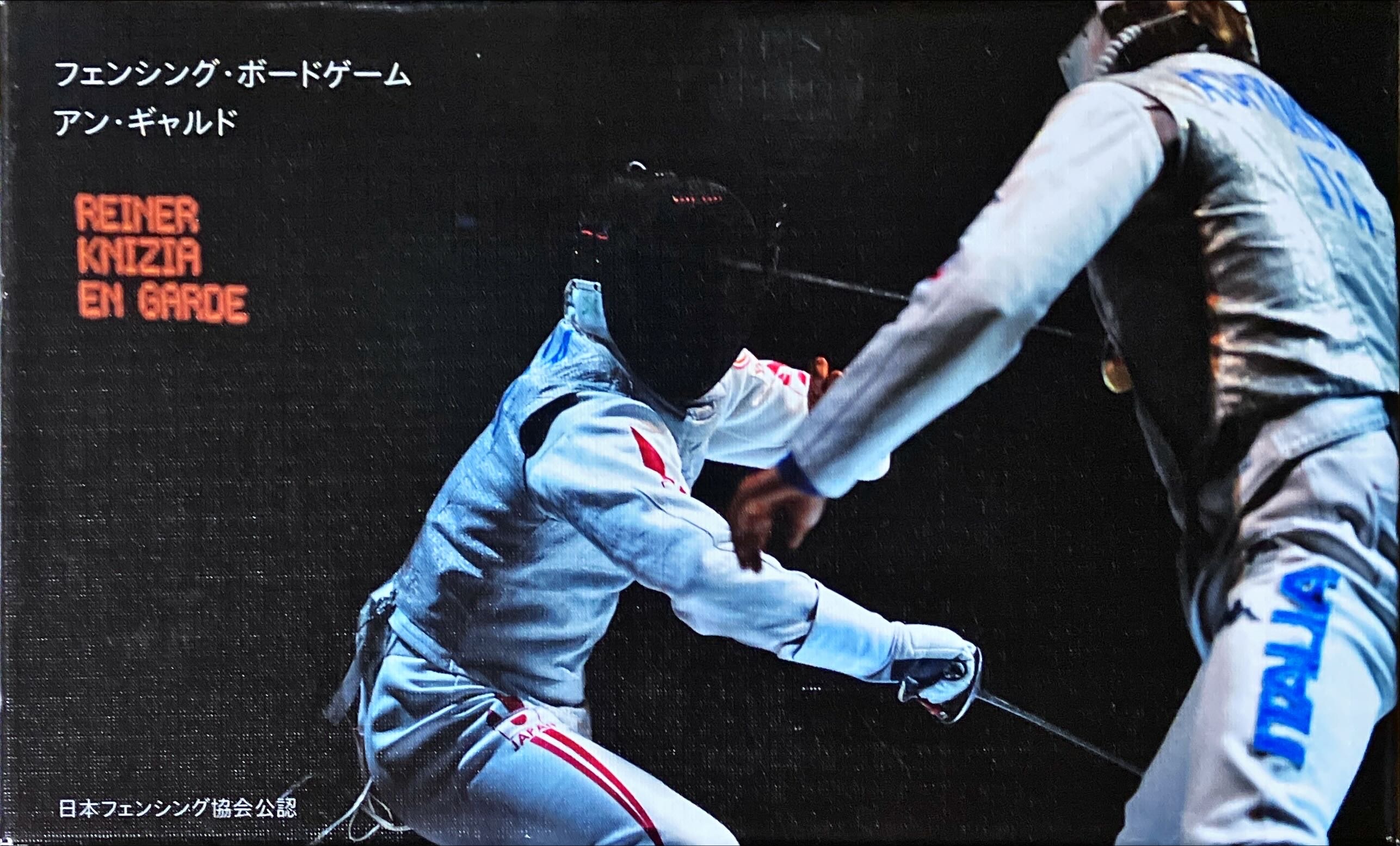

2014年発売の日本語版は日本フェンシング協会公認製品であり、1993年発売のオリジナル初版はドイツフェンシング協会推薦とのことから、フェンシングの魅力を味わえるゲームと言えます。

コンポーネント

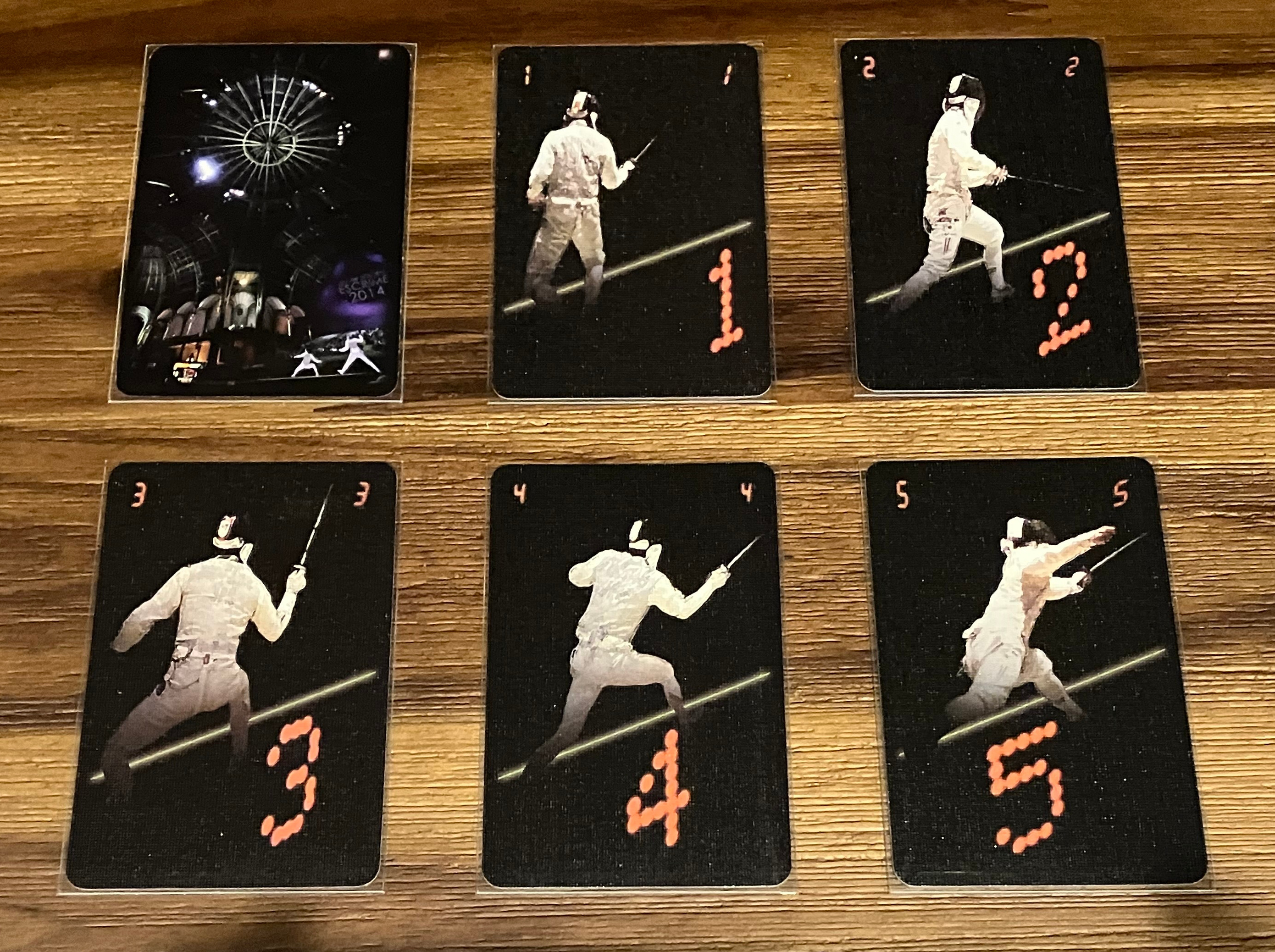

カードの内容は数字の1~5が描かれているだけと、大変シンプル。

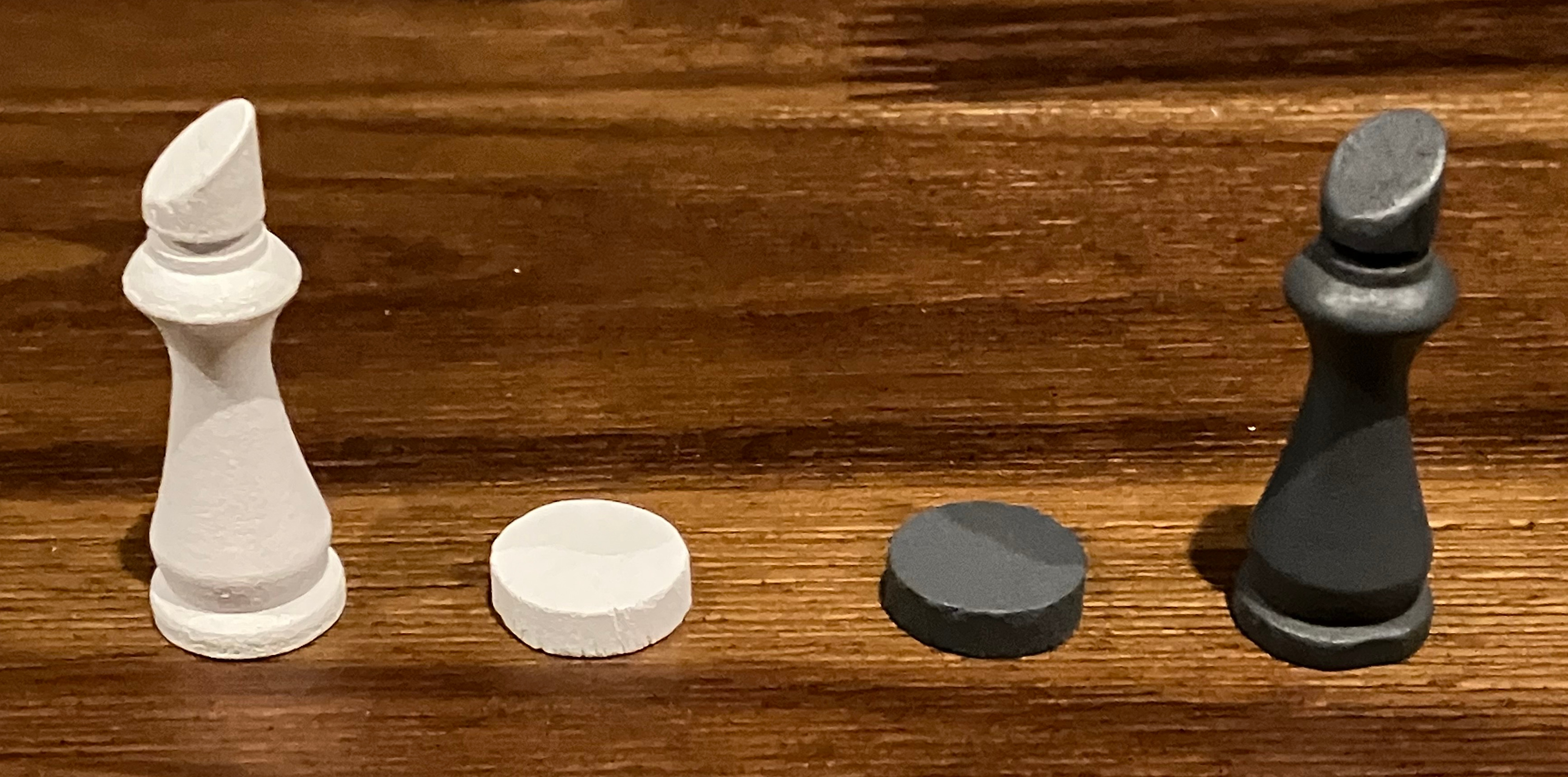

駒もシンプルでありながら、他製品で見られるポーンやミープルと違って洗練された印象を与えます。

アクセサリ用情報

| カードサイズ (mm) | 枚数 | 使用スリーブ |

|---|---|---|

| 57 x 89 | 25 | ホビーベース CAC-SL103 56x87mm |

スリーブに収納するとこんな感じです。

ゲームの流れ

準備

2人でプレイします。

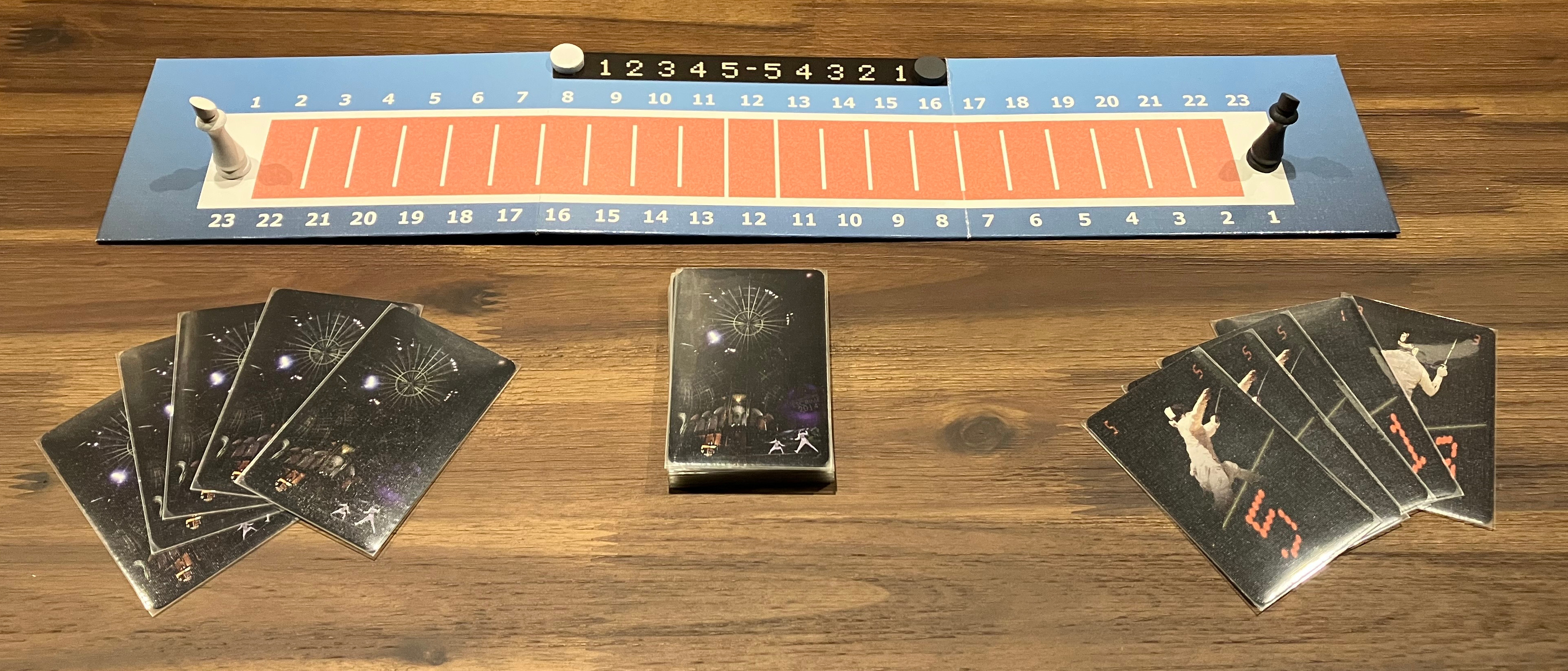

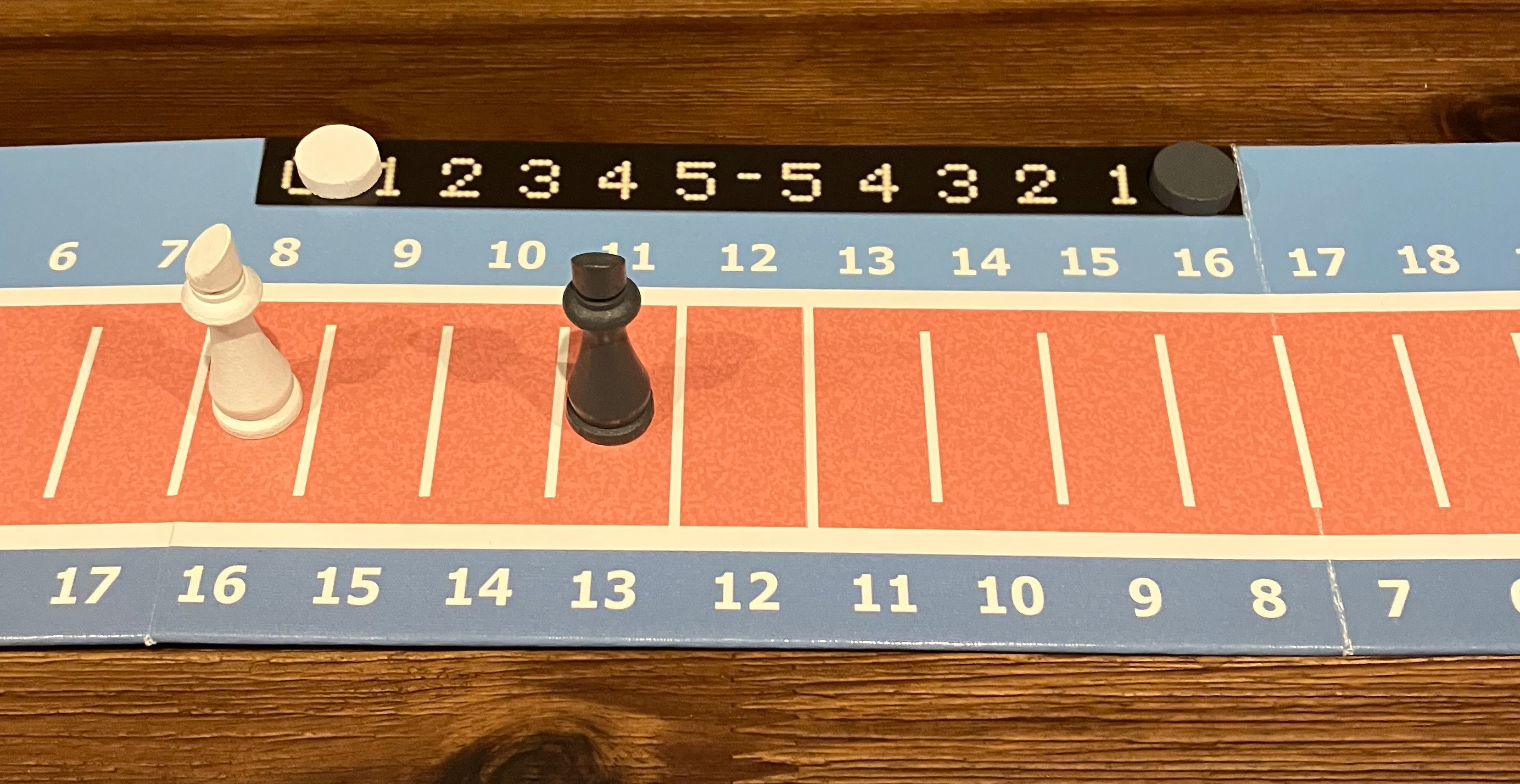

ゲーム盤を広げ、剣士駒と得点マーカーを所定の位置に配置します。

25枚のカードをシャッフルし、双方に手札を5枚ずつ配ったら残りを裏向きで伏せて山札とします。

ジャンケン等で先攻後攻を決め、ゲームを開始します。

目的

手札を使用して相手との距離を詰め、攻撃・防御を行いラウンドを制します。

5ラウンド先取した方が勝利します。

内容

本作にはルールの複雑さに応じて3種類の遊び方(基本ゲーム、標準ゲーム、完全ゲーム)が用意されています。

基本→標準→完全と進むにつれて、ルールが追加されていきます。

1. 基本ゲーム

手番プレイヤーは「前方に移動」「後方に移動」「攻撃」のいずれかを必ず1回行います。

方法は、手札から1枚選択し、そのカードを場に出します。

カードの数字を複数の行動に振り分けることは出来ません。例えば、「5」を使って2歩下がり3歩前進するといったことは出来ません。

基本ゲームでは「攻撃」は必ず成功し、攻撃したプレイヤーがラウンドに勝利します。

使用されたカードは共通の捨て札の山に表向きで重ね、最後に使用されたカードの数値のみが見える状態にします。

そして、手札が5枚になるまで、山札から補充します。

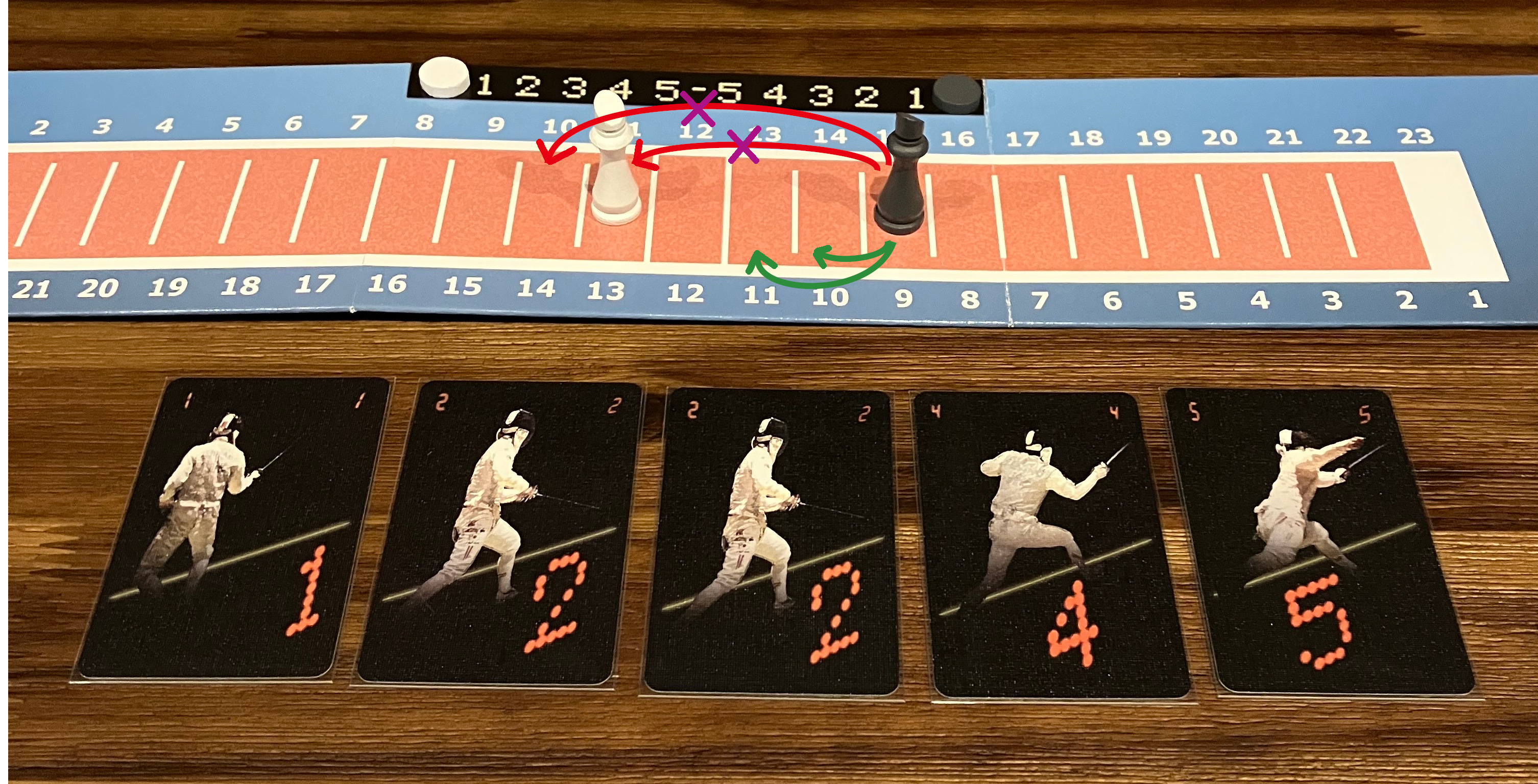

1-a. 前方に移動

自分の駒を相手の駒に向かって、使用したカードの数値分移動します。

相手の駒との間のスペースを越える数字のカードは使用できません。例えば、自駒が9、相手駒が13に位置しているならば、「3」以下のカードが使用できます。

1-b. 後方に移動

「前方に移動」と同じ要領で相手から遠ざかります。

ただし、スタート位置(1 または 23)より後方、すなわちゲーム盤の外への移動は出来ません。

1-c. 攻撃

相手との距離に等しい数値の手札に限り、攻撃に使用できます。例えば、自駒が9、相手駒が13に位置しているならば、「4」のカードが使用できます。

基本ゲームでは、攻撃は必ず成功します。

1-d. ラウンド終了

攻撃を成功させたプレイヤーはラウンドに勝利します。

また、手番で選択可能な行動がなかった(「移動」や「攻撃」を行える手札を持っていなかった、等)場合、その手番プレイヤーはラウンドに敗北します。

それと、それぞれの手番の最後で山札から手札を補充した後、山札がなくなったとき即座にラウンドが終了します。(相手プレイヤーが攻撃等を選択可能な場合や他の遊び方においてなど、やや状況が変わります。)

その際、より相手の陣地(相手のスタート地点)に近づいていた方が、そのラウンドに勝利します。

次のラウンドでは先攻と後攻を交代します。

2. 標準ゲーム

基本ゲームの要素に以下のルールが追加されます。

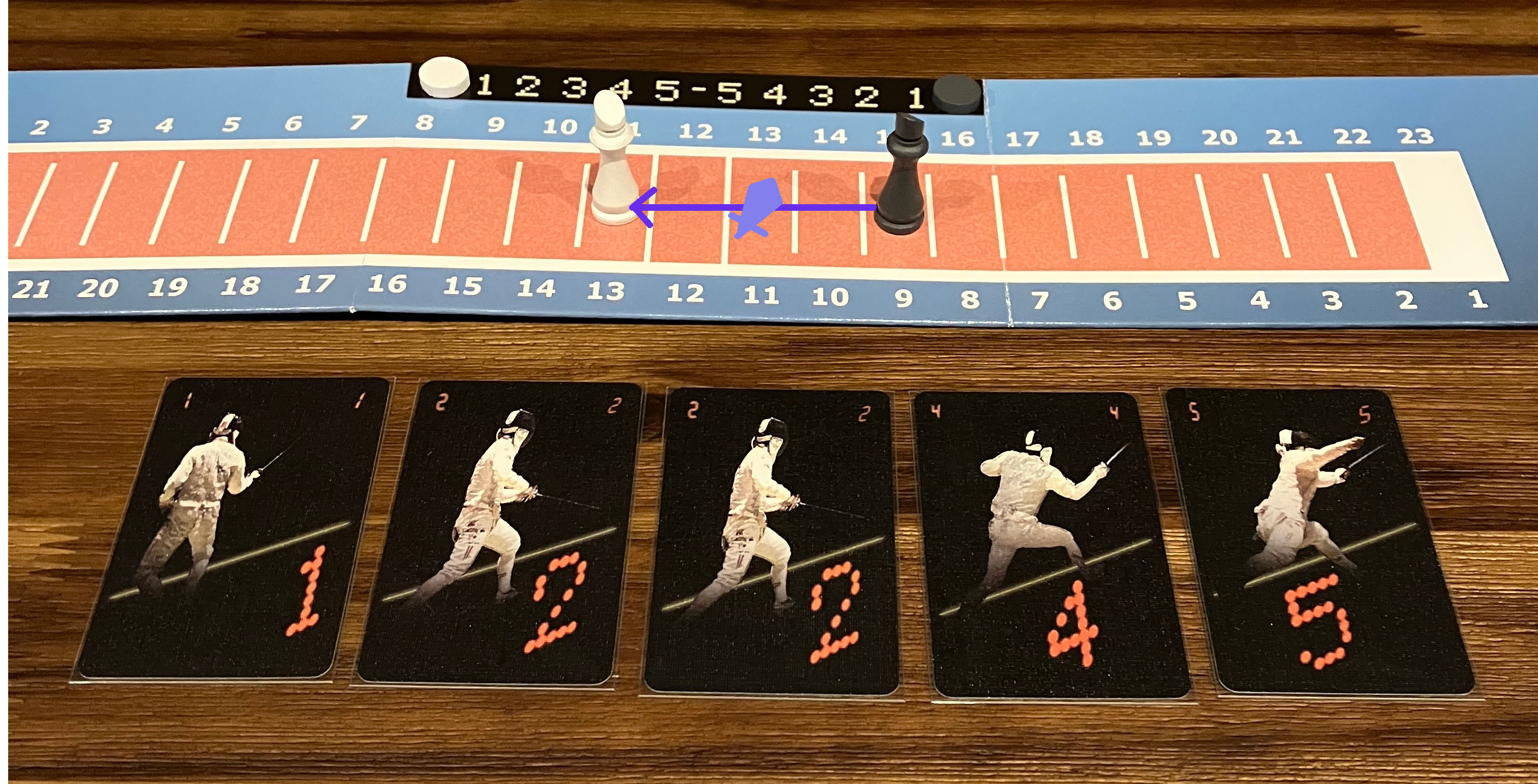

2-a. 受け流し

「基本ゲーム」では攻撃が必ず成功しましたが、標準ゲームでは防御方法が用意されています。それが「受け流し」です。

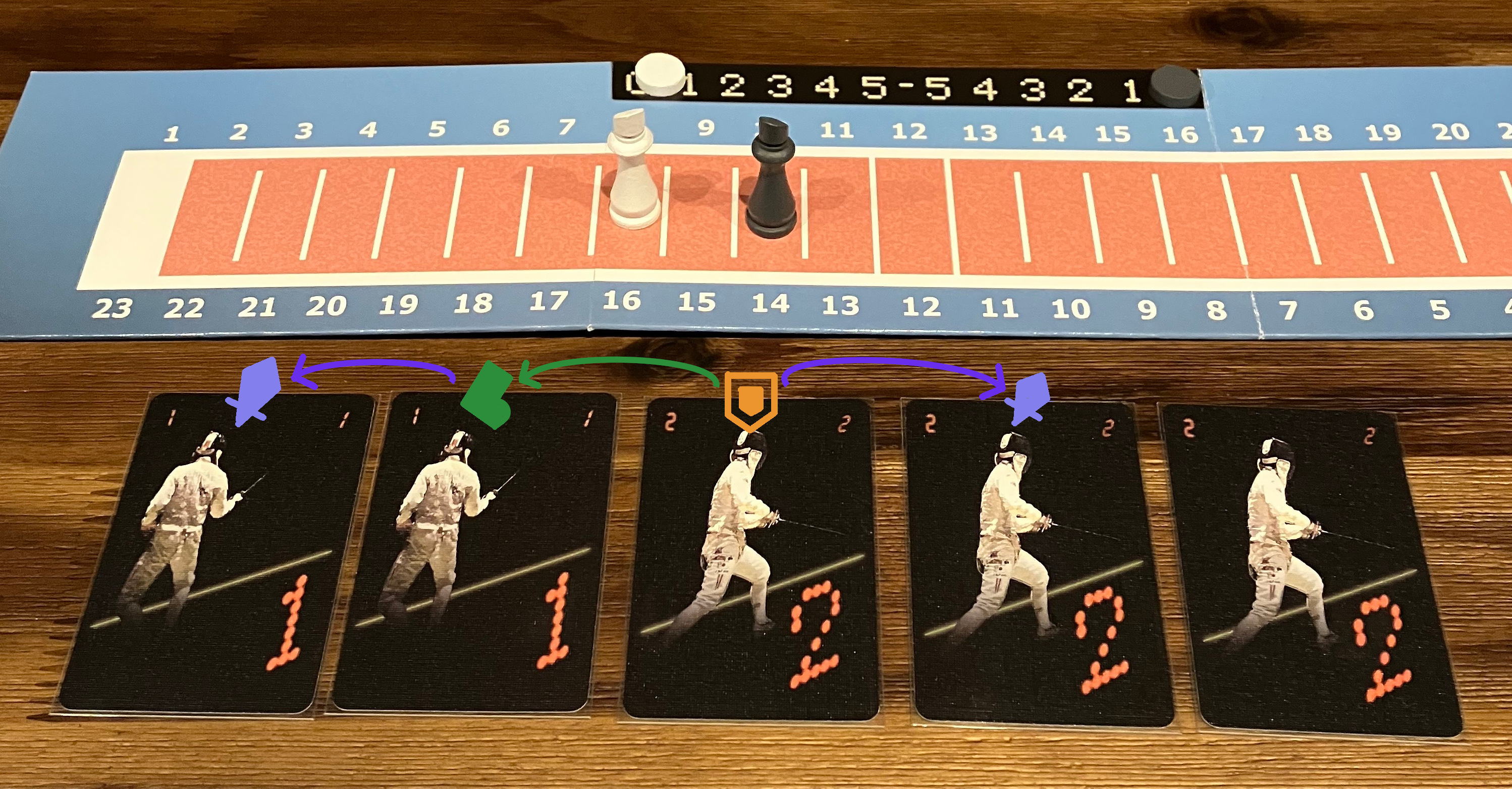

前手番のプレイヤーが「攻撃」を行った後、基本ゲームと違い即座に成功とはならず、手番が移ります。

攻撃を受けたプレイヤーは、攻撃に使用されたのと同じ数値のカードが手札にあるならば、「受け流し」を選択できます。それにより、前手番プレイヤーの攻撃は失敗します。

受け流しを行った後は手番終了とはならず、続けて「移動」か「攻撃(反撃(リポスト))」を行います。

2-b. 強力な攻撃

上記までの攻撃では手札を1枚使用しましたが、複数枚使用する「強力な攻撃」が用意されます。

通常の攻撃と効果は同じですが、受け流しを行うには使用されたのと同じ数値を同じ枚数使用する必要があります。

3. 完全ゲーム

基本ゲーム、標準ゲームの要素に以下のルールが追加されます。

3-a. 移動攻撃

上記の「前方に移動」と「攻撃(または強力な攻撃)」を1手番で行います。

まず「前方に移動」を行い、移動先から更に「攻撃」を実行します。例えば、自駒が9、相手駒が16に位置しているならば、「5」のカードで14へ前進し、「2」のカードで攻撃を行うことが可能です。

離れた距離から攻撃を繰り出せるだけでなく、相手の反撃後の行動(次項)を、通常の攻撃に比べて制限することも可能です。

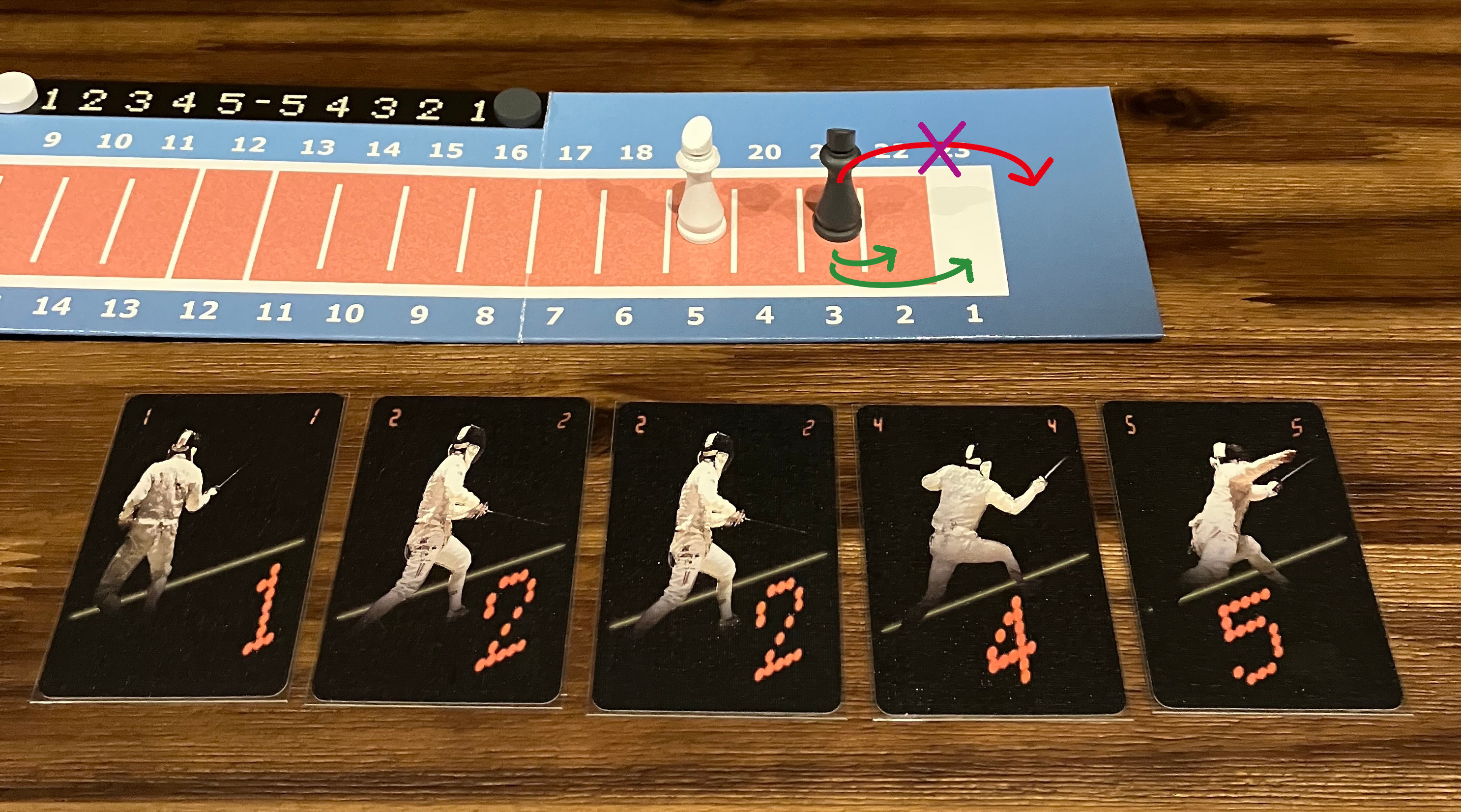

3-b. 移動攻撃に対する防御

移動攻撃を受けたプレイヤーは「受け流し」か「後退」のどちらかを選択します。どちらも選べなければ、前手番プレイヤーの攻撃が成功し、ラウンドが終了します。

受け流しの効果は標準ゲームの内容と同様です。

後退を選択した場合、通常の「後方への移動」と同じ手順を実行し、手番が終了します。

なお、完全ゲームの場合も「後退」を行えるのは「移動攻撃」に対してのみで、通常の「攻撃」に対しては「受け流し」のみ選択可能です(受け流しが行えなければ敗北します)。

感想

簡単なルール、短いプレイ時間でありながら、一進一退の駆け引きがとても面白い作品です。

基本ゲームでは無闇に飛び込むと攻撃されてあっけなく負けてしまうため消極的になりがちですが、標準ゲーム・完全ゲームでは防御方法や攻勢に振る舞う手段が追加されるので、論理的・心理的な読み合いが俄然楽しくなるでしょう。

双方の位置関係と手札の状況によって、都度如何に振る舞うか。

プレイ経験に関係なく白熱した対戦が楽しめる傑作です。